走进网上投注app 遗产——跨越珠水的钢铁脊梁

矗立于珠江之上,它是一座桥,也是一部史诗。从民国时期的开合奇迹,到沦陷时开合机器被日军拆解运走;从国民党败退时惨遭炸毁,到新中国时以惊人速度重建通车,它见证了一个民族的浴火重生。历经九十年风雨仍巍然屹立,这就是广州第一座跨江大桥——海珠桥。

海珠桥横跨珠江,北接越秀区的起义路(一德路),南至海珠区的江南大道,曾是连接广州河南河北的唯一通道。

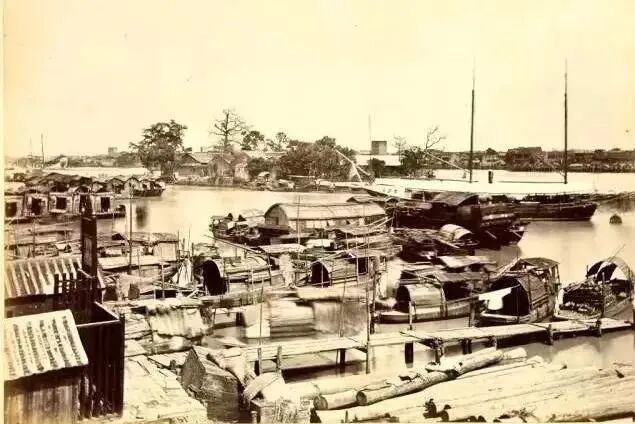

民国早期依靠船只来往

(图源:广州海珠发布)

在民国早期,珠江的广州段没有任何桥梁,两岸交通不便,只能依靠船只来往。当时人口财富高度集中在河北岸,对于已经成为中国南部乃至东南亚军事经济文化中心的广州来说,已然成为一个发展局限。南拓的最好方法就是打造一条跨江大桥,把水上交通发展为陆上交通。于是,海珠桥应运而生。

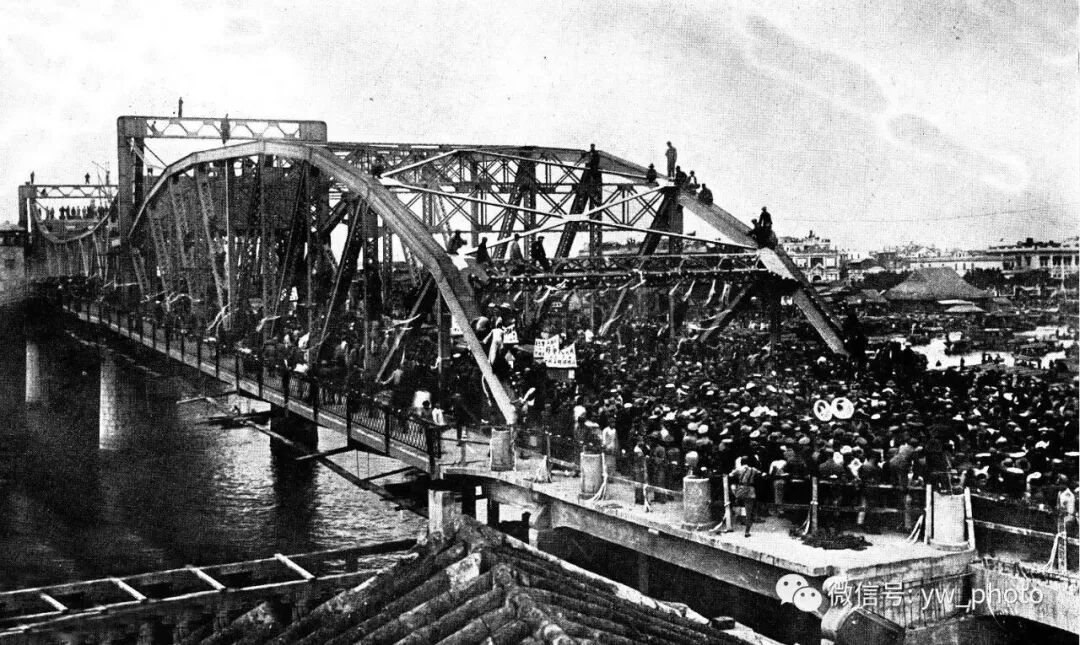

技术创新的辉煌见证

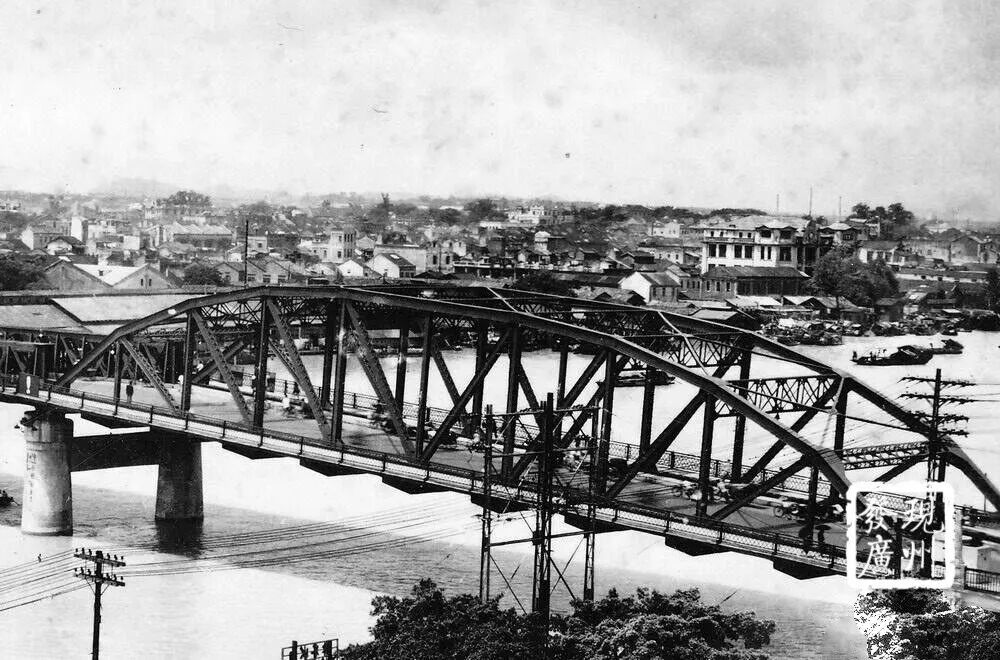

海珠桥全长356.67米,主桥全长182.90米,桥宽达37.56米,南北两跨对称布置。

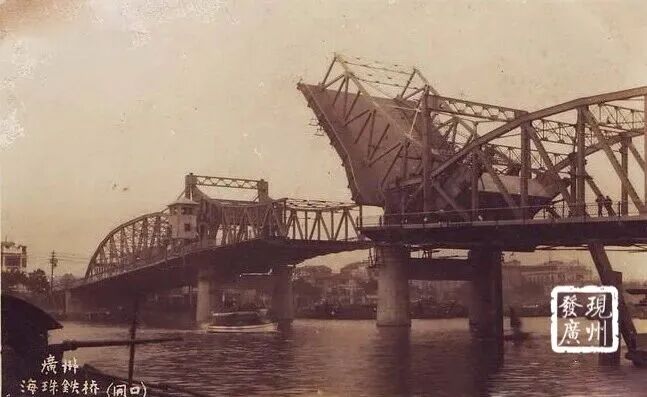

从广州市档案馆馆藏的《海珠桥开合示意图》可见,1933年建成之初,海珠桥开创性地采用了“开合活动式桥梁”的设计。因为当时珠江各式船只连绵不绝,这种设计能够把中段桥身分别拉起来,开放上空,便于大船通过。这种开合设计代表了近代中国桥梁建筑的最高水平,是民国广州政府最具代表性的市政建筑之一。

(图源:广州海珠发布)

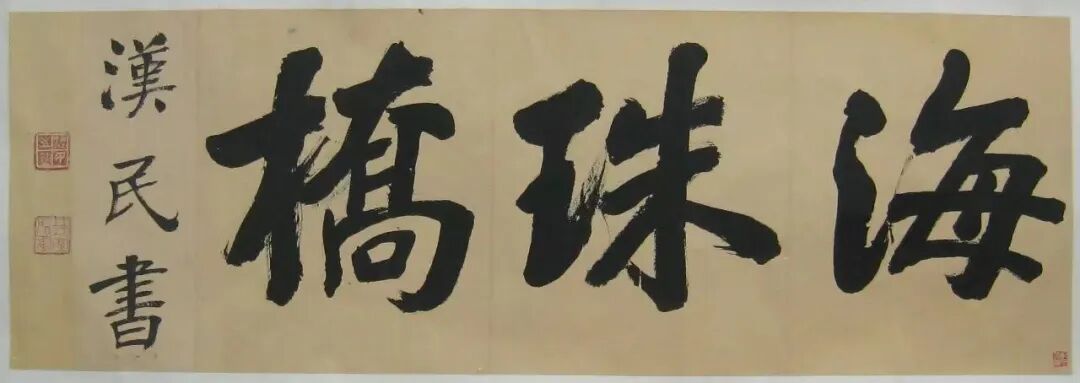

海珠桥落成时,由著名书法家胡汉民题写,在中跨钢梁上镶刻有“海珠桥”三字,其书写原件具有重要的艺术价值,被定义为国家一级文物。

(图源:广州海珠发布)

历经沧桑的民族记忆

海珠桥的命运与中华民族的命运紧密相连。

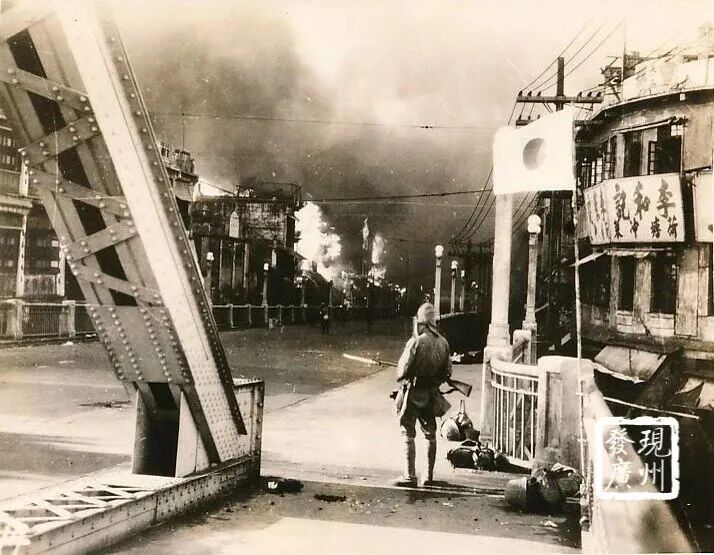

1938年10月,日本军队侵占广州,海珠桥与广州一同沦陷,桥上的整套开合机器被日军运走,从此海珠桥彻底丧失了开合功能。大型船只不能进入内港,只能停泊在黄埔码头。

日军驻守海珠桥

(图源:广州海珠发布)

1949年10月,国民党军队败退前提出“总撤退、总罢工、总破坏”的口号,海珠桥再次被破坏,给广州带来了沉重的伤害。

被炸断的海珠桥

(图源:广州海珠发布)

1949年底,新生的人民政府在没有外部援助及额外经费的情况下,毅然决然地全力修复海珠桥。1950年3月25日,市政府开始重建海珠桥,由衡阳铁路管理局技术人员日夜奋战,仅用6个月时间便把海珠桥修复并通车,再次沟通了珠江两岸。

城市发展的强劲动脉

70年代的海珠桥

(图源:广州海珠发布)

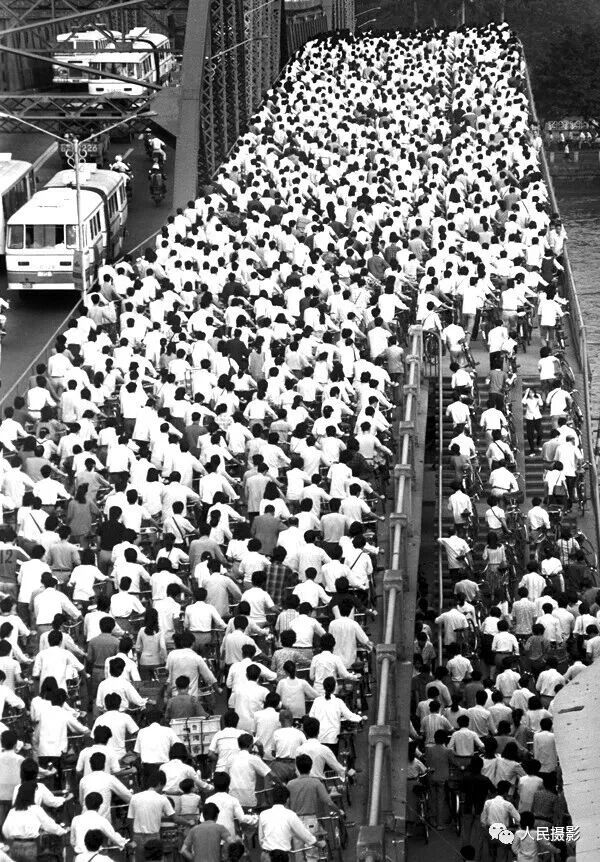

作为曾经珠江南北两岸唯一的陆上交通,海珠桥成了海珠岛与珠江北岸经济社会交流发展的重要枢纽。1974年12月,海珠桥扩建工程正式动工,在原桥两侧加宽各11米的预应力钢筋混凝土结构桥,桥跨与原桥组合成新的桥面体系。80年代,在国家鼓励发展工业的背景下,海珠区(当时被称为“河南”)中小型工业企业林立,但职工多居住在“河北”,每逢上下班高峰期,途经海珠桥的巨大人流,被外媒称为“世界第九大奇观”。

1988年10月26日早晨,海珠桥上自行车如潮

(图源:广州海珠发布)

桥通路通也改变了广州人对“河南”的原有印象,海珠区也从“宁要河北一张床,不要河南一间房”的老工业区发展成广州国家中心城市形象的重要窗口。

文化长廊的璀璨明珠

建桥之初著名书法家胡汉民所写的“海珠桥”手迹镶刻位置改在北跨钢梁上部。

如今,经过加固和维修后的海珠桥承重能力大幅度上升,可承受20吨的汽车通过,桥梁上增设盲道,并设立了一块标志性雕塑墙,记录着海珠桥从建成以来的六件大事12块景观墙。

从早晨海雾慢慢飘弥于桥面到晚上的灯火通明,通过海珠桥跨越珠江两岸的人流始终川流不息。相传广州当年最流行的运动是步行海珠桥从“河南”走到“河北”。多年后的今天,许多民众仍然喜欢走上海珠桥拍照,在这座百年老桥上留下独属于自己的美好回忆。

珠江沿岸还有着丰富的文物资源,比如广州解放纪念像、广州大元帅府旧址、康乐园早期建筑群等历史文化遗迹。广州正以海珠桥为中心,辐射向外扩展挖掘珠江水系历史沿岸中的文物资源,以此彰显广州的历史文化底蕴与当地文化特色。

有着90年历史的海珠桥串联珠江南北两岸,是连接广州越秀区、海珠区这两个老城区的重要链条。它不但见证了中国近代历史的沧桑,也见证了中华民族的奋勇拼搏与顽强不息。

红棉花开,老城新景象处处充满生机。走过海珠桥,仿佛穿越了广州的过去与现在,这座桥将继续见证广州更加美好的未来。